日本三大杜氏と呼ばれる南部杜氏の伝統をもつ岩手県。江戸時代に盛岡藩が伊丹発祥の酒造りを支援したことから、日本を代表する酒処となり、以来、その技は磨かれ続けている。そして、岩手の日本酒の歴史上、最古の酒蔵として覚えておくべきなのが、1772年創業の「菊の司酒造」だ。

2022年、その「菊の司酒造」が大正時代から続く盛岡市紺屋町の蔵を離れ、雫石町にまったく新しい蔵を造った。一体、何が起きているのか?

innocentという日本酒に出会う

2022年の夏の終わり頃、友人から一本のボトルを手渡された──

黒いボトルに『innocent 50』とプリントされている。innocentの上にはLimited editonと小さく入り、50の横には3段に分けてnon-filterd、non-pasteurized、non-hydratedの文字。その下にKIKUNOTSUKASA。ボトルの上の方に要冷蔵と書いてある。オシャレなボトルだ。

「ワインではなさそうだし、日本酒? 要冷蔵ってことは、これ生酒ですよね?」

エアコンが効いた料理店の奥の席で、ボトルの背面にちゃんと説明が書いてあるのに気づかず、そう尋ねると、友人は説明とともに保冷バッグをくれた。それで大事に持ち帰って、家で冷蔵庫に入れて、そのままちょっと忘れたあと、ある週末、思い出して飲んでみた。

ほかに『innocent 40』と『innocent 60』があり、『50』と『60』は酒米に「吟ぎんが」、『40』は「結の香」を使用する。数字は精米歩合

うまかった……日本酒らしい柔和なアタック。口中で穏やかに広がる旨味と塩味に、控え目ながらも酸が確かな骨格を与えている。その味わいのバランスは崩れることなく長く続き、余韻も長い。そして、日本酒らしさ、ボディ感は十分にありながらも、アルコール臭くはなく、香りにも味にも、米の甘ったるさ、重たさが少ない。

仕事柄、酒といえばワインになりがちで、実を言えば、日本酒は飲んだ後にずしっと体が重たくなるような感覚がちょっと苦手だ。しかし、この日本酒にそれはなかった。むしろスッキリと明るい。しかも、旨味の感覚は記憶に長く留まった。ふとした瞬間にそれが甦って「また飲みたい」とおもうのだ。

だから、この友人から、2022年も押し迫った頃に、これを造った酒蔵に行こうと誘われれば、断れない。

そんな事情で、うっすらと雪をかぶった盛岡駅に到着し、山田貴和子さんに出会った。この女性が、まさか『innocent』の実質的作者だとはおもわなかった。

彼女は杜氏ではないし、蔵人とか、酒の通人とかいった類でもない。『innocent』を造った「菊の司酒造」を2021年に買い取った会社の社長のお嬢様なのだ。そして『innocent』は、彼女の「わたしはこれが好き」という、ちょっと人聞きの悪い言い方をすれば、ワガママから生まれた酒だというではないか──

わたしが好きなんだから、きっと好きな人はもっといる

「菊の司酒造」といえば、日本酒の歴史の教科書があれば岩手県最古の酒蔵として名前が出てくる酒蔵だ。

1615年に平井六右衛門という人物がはじめた宿にその起源があり、醤油造りを経て1772年に酒を造り始めた。以来、いくつかの酒蔵と合併などもしながら、盛岡で酒を造り続け、大正末期からは盛岡市紺屋町を拠点としていた。オーナーはずっと平井家。

ところがこの名門、直近の数年間は経営状態が厳しく、2019年頃から金融機関を交え事業譲渡を考えていたそうだ。

「できれば県内の企業に……」となって、話を持ちかけられたのが、県内で飲食店やパチンコ店を運営する「株式会社公楽」。山田貴和子さんのお父さんの会社だった。とはいえ、いきなり異業種の、しかもこれだけ歴史ある酒蔵を、そう簡単には受け取れない。「いやいや、うちでそんな……」「そこをなんとか!」「いやいや」と行きつ戻りつし、ついには公楽側が引き受けることになったそうだ。

事業譲渡後、程なくして平井家は経営を離れた。

杜氏、蔵人、酒蔵、そして傘下の複数のブランドを抱えた山田家は、とにかくまずは、これまでの「菊の司酒造」の取引先に、これまで同様の酒を安定して届けることを使命として、伝統を継承し、初の日本酒事業に乗り出した。

そんな顛末で、父親の会社にいた山田貴和子さんは、2021年から日本酒に深く関わることになった。そして日本酒を勉強する中で出会ったのが、絞りたての酒の美味だった。

「日本酒初心者の自分が好きとおもえる日本酒なら、きっと、それを好きになる人がもっといるはず!」

その発想で生まれたのが『innocent』だった。で、筆者は実際「好きになる人」だった。

聞けば、ボトルのデザインも彼女がしている。黒いボトルなのは生酒を光から守るため。そのボトルに白い文字がプリントされているのは、ワインクーラーなどでボトルが濡れても、ルックスが変わらないようにするため。

事業譲渡後、まだ間もないことと、生酒という性質上、現在は生産量が少なく、限られた料飲店にて出会える程度だけれど、今後、新生「菊の司酒造」のフラッグシップになっていくことを期待されている。

山田家の本気「菊の司酒造」再生プロジェクト

1970年代の最盛期と比べれば、日本酒業界のサイズが4分の1程度にまで縮小している現在。そんな形での事業譲渡。果たして、どうするんだ? 自分だったら途方に暮れるに違いない、とぼんやり考えていた。

だから「銘酒「七福神」を中核にして事業を再構築している」と聞いても、あんまりピンと来ないでいた。

そんな筆者の目を覚ましてくれたのは「菊の司酒造」の酒蔵の入口だった。

なにせ、この入口、通過するのにエアシャワーを浴びる必要があるのだ──これまで酒に関わる施設には何度も入っているけれど、こんな儀式を要する酒蔵は初体験だ。

酒も食品。異物が入るのは会社の命運を左右する大問題だし、発酵は微生物のほんの僅かな活動によってなされるものだから、ちょっとした環境の変化が致命傷になりかねない。つまり、これはやったほうがいいことだ。

しかし、一般的に酒造りの現場にこれがないのは、そこから先にも同様の管理を徹底できないからだろう。酒蔵の場合、建物は場合によっては江戸時代から残る日本家屋であったり、日本酒最盛期の1970年代に建てられたものだったりする。

それら酒蔵は、現代の建造物のようには密閉されない。「菊の司酒造」の酒蔵の入り口が意味するのは、つまり、ここではそこから先が閉鎖された環境である、ということだ。

実際、この蔵は2022年11月7日に完成したばかりの最新型だ。山田家は、「菊の司酒造」伝統の、大正末期に建てられたという盛岡市紺屋町にあった蔵ではなく、ここ、雫石町長山に、本社と酒蔵を新設したのだ。

それにどんな事情があったにせよ大胆な決断だ。

かつて筆者がインタビューした日本酒の造り手が、ワインでいうところのテロワール、日本酒を決定づけるものは蔵である、と言っていたことを思い出す。その人物が言うには、ワインは結果の半分以上をブドウによって決められる一方、日本酒は米、水、酵母といった材料だけでなく、蔵の設備やレイアウトが、大きく結果を左右する、というのだ。

また、蔵を変える、ということは、少なくとも水を変える、ということも意味する。日本酒において、水はほとんどの場合、もっとも土着的な要素として、最終的な酒のスタイルを左右する。

そして、それよりなにより、酒蔵を造る、というのには膨大なお金がかかる。同じ醸造酒でも小型のワイナリーであれば5000万円くらいの資金があればなんとかなる。一方、酒蔵は10億円程度がスタートラインだと言われている。

つまり、日本酒において蔵を新しく建ててそこにまるごと引っ越す、という行為が意味するのは、莫大な資金を投じて、それまでの自らの酒を成していた要素のある程度は手放す、ということを意味する。

だから、こんなこと、普通はしないのだ。

感動的なレイアウト

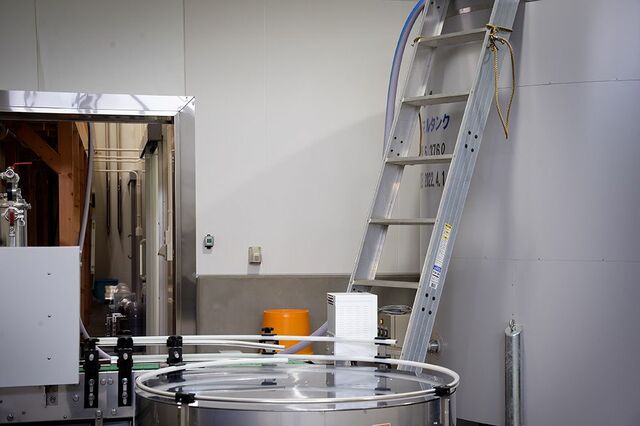

信じられない気持ちで入った「菊の司酒造」の新しい酒蔵の内部は、感動的なものだった。

蔵は回の字型になっている。外側のロの隅に、麹室、米を保管する冷蔵庫、完成した酒を保存する冷蔵庫が配置されている。

外側のロと内側のロの間の回廊部には、蒸米、酒母造りなどを行う設備が配されている。

そして、中央のロの字の内側に、サーマルタンク、槽 (ふね)、ボトリングマシンが密集して配置される。

このギュッと詰まったスペースで、米と水はもろみとなり、槽で濾され、酒となり、ボトルに入れられる。そのボトルはボトリングセクションから排出されるとケースに入り、すぐ側にあるプールで水につかり、その水を62℃にまで温めることで加熱処理がなされ、その後、水とともに酒の温度を冷やし、それから、すぐ隣にある冷蔵庫へと移動し、保管される。

そして冷蔵庫の、酒が入ってきたのとは反対側の扉を開けた先に、ラベリングマシンがあり、その後、この閉鎖空間からの酒の出口があって、酒は出荷される。

つまり、酒が造られ、それが瓶詰めされた商品として出荷されるまでの一連の行程が一筆書きになっていて、それぞれの移動距離が短く、酒が造られてボトルに入るまでの行程では、温度変化はゆるやか、空気接触はほぼない。箱入り息子扱い。徹底的に酒に優しく、効率が良い。

ここまでやるのか……とため息が漏れる。こんなに贅沢な酒蔵は、そうそう滅多にないはずだ。新生「菊の司酒造」がどれほどの覚悟をもって、日本酒造りに向き合っているのか、この酒蔵は物語っている。

土着性の再獲得

蔵の最大生産量は2000石だという。

これだけの投資をしたことに照らせば、わずか、と言えるだろう。そこから、新生「菊の司酒造」がどこを目指すのか、想像がつく。

「菊の司酒造」は、今後、これまでの取引先との関係を維持しながらも、段階的に、より高品質で高級な酒の造り手へと、アップデートしていくに違いない。

米は、近隣の信頼できる作り手から。水は、直近に聳える岩手山から来る、紺屋町以上に望ましい伏流水。

それを材料として、20年以上のキャリアを誇る南部杜氏の後継者をはじめとする熟練の蔵人が、完全にコントロール可能な生産量で設計され、精密な酒造りを可能にする最新鋭の蔵で酒を造る。これだけ揃って日本酒のラグジュアリーブランドが生まれない、と考えることのほうが難しい。

「長く続く道を歩む」

山田貴和子さんがふと、そうつぶやいたのを聞いた。筆者はそれを「もう、道は見えている。あとは歩んでいくだけだ」という意味に捉えた。