PROMOTION

画像ギャラリーへ

2023年春に発売予定の、Hondaの新型SUV『ZR-V』。『ヴェゼル』より大きく『CR-V』よりは小さい、という現在の自動車界でもっとも激戦区といえるセグメントに投入されるこの新型国産SUVは、先行して情報が公開されるたびに、世間の耳目を集め続けている。

北米では既に『HR-V』の名前で先行で販売しており、ここ日本で販売する1.5L VTECターボエンジンモデルと2Lエンジン+ハイブリッドの「e:HEV」モデルはプロトタイプの試乗でも、軽快な運動性能に称賛の声が集まり、期待はいよいよ高まるばかり。

日本仕様には、海外とは違う標準デザインに加えて、『Premium Style』というオプションパッケージも用意される。

JBpress autographは、この『Premium Style』を装着したZR-Vを、開発者であるホンダアクセスのデザインチームとともに、バーニーズ ニューヨークに持ち込んだ。バーニーズ ニューヨークにて、そのデザインを統括し、世界中から畏敬の念を集めるデザイン界の大家にしてクルマのエンスージアストとしても知られる谷口勝彦氏が、このクルマのデザインをどう評価するのかを知りたくて……

「面倒くさい仕事は心に届く」

バーニーズ ニューヨークと谷口勝彦の仕事の流儀

美大の工業デザイン学科で金属工芸(メタルクラフト)を学んだ谷口勝彦氏は、日本にバーニーズ ニューヨークが進出すると、ほどなくヴィジュアルディスプレイのマネージャーとして入社。店舗開発から広告ヴィジュアルまで、ストアイメージに関するすべてを統括している。その仕事振りは、世界の名だたるファッションブランドは言うに及ばず、自動車ブランド、メディア、ユーミンやローリングストーンズといった辛口で知られる芸術家からも絶大な信頼を寄せられている。現在の役職は取締役クリエイティブディレクター。とはいえ、いまも最前線で活躍を続けるクリエイターであり続けている。

バーニーズ ニューヨークのクリエイティブのスタイルは独特だ。バーニーズ ニューヨーク横浜店は、特に、そのスタイルの原点ともいえる思想が色濃く反映されている歴史ある店舗。

客船をイメージして、アメリカの建築家、ピーター・マリノ氏が手掛けた建物自体も見どころだが、真の見どころはその内部。バーニーズ ニューヨークのデザイン作業では、基本的に一人の担当者が、決められた範囲内すべてをデザインする。そして、そこでは、効率のいい大量生産の発想は忌避され、唯一無二の手仕事を積み重ねていく。

例えば、店舗に入ってすぐの1階の天井から地下まで続く巨大なモザイク画は、海上から海中までの海の断面図ともいうべきテーマでデザインされているが、それを構成するのは、色も形も違う小さなモザイクタイル。そのなかには、曲線や斜線を表現するために、わざわざ、手作業でカットされたものも少なくない。

「そういう面倒くさいものはお客様の心に届くんですよね。素材にしても、床に使う石を検品しにアメリカの奥地の石切場まで一人で行ったこともあるし……」

店内は逸話に事欠かない。階段前の壁面や防火扉には絵が描かれている。壁紙を貼り付けるのではなく、アーティストをわざわざ海外から呼んで、直接、壁にペイントしてもらっているのだ。木製の床板は、経年劣化で風合いが出るように、削れたときのことを想定して、異なる色を多層に積み重ねている。

「そういうものが店の雰囲気をつくるし、その体験がないと、デジタル全盛の時代にリアルな店舗にお客様がわざわざ来る意味ってないでしょ?」

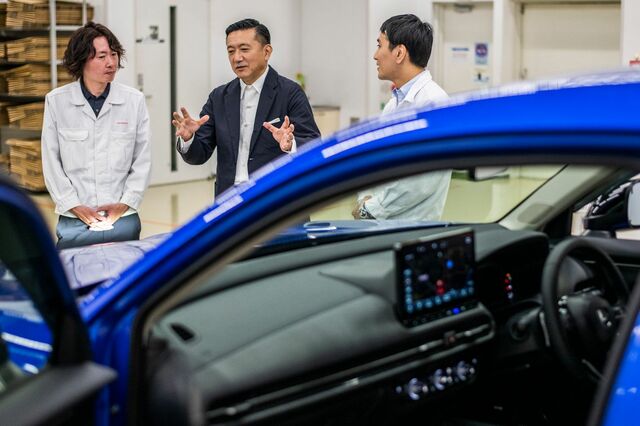

「クルマはものすごく好きですよ」と、 ホンダアクセスで新型ZR-Vのアクセサリー開発に関わったメンバーを前にして、谷口氏は会話の口火を切った。とはいえ、谷口氏の心のなかにあるクルマは、現代において一般的にイメージされるものとはいくぶん異なっているようだ。そのことは、氏が述べた次の言葉からもわかる。

「ただしね、昨今のクルマ事情については、まったくうといんです。私はいま63歳ですが、ファションもクルマもデザインのことは1960年代でほぼ停まっていて、それ以降はクルマに関する関心が徐々に失われていったんです」

取材当日、谷口氏がみずからステアリングを握ってきたのは、その名を聞けば誰もがため息をつくイギリスの名車。1960年代に生まれたこのサルーンは、その流麗なスタイリングでいまも自動車デザイン史に燦然と名を残す。そして、そのクルマを、谷口氏は、自動車工場に自分も通って、メンテナンスし続けている。趣味においても、バーニーズ スタイルであり谷口スタイルでもある手作業が貫かれているのだ。

「なぜ、このクルマを選んだか」とホンダアクセスのスタッフたちに聞かれると、谷口氏はこう応じた。

「ただ、『美しいデザインのクルマだなあ』と思って手に入れたら、これだったというだけなんです」

つまり谷口氏のクルマ選びは、素晴らしくいい意味で「デザイン最優先」なのだ。

ZR-Vのデザインに秘められた自動車デザインへの挑戦

そんな谷口氏の目に、Honda『ZR-V』はどう映るのか?

ZR-Vのスタイリングについて語ってくれたのは、ホンダアクセスのデザイナーである佐藤友昭氏。彼自身はHonda車のアクセサリーを開発する立場にあるが、同じ年に入社した友人でもあるデザイナーが、グループ内の本田技術研究所でZR-Vのデザインを率いたという。

画像ギャラリーへ

「ZR-Vのデザインコンセプトは“異彩解放”。流麗なプロポーション、感性に訴える存在感、クラスを超えた上質な色気などを目指しました」と佐藤氏。

画像ギャラリーへ

「自動車業界では、昨今、装飾性の強いデザインが非常に多くなっています。たとえばボディサイドにプレスラインをたくさん入れて、自らのキャラクターを強く主張するモデルが少なくありません。ただし、ZR-Vはとてもシンプルというか、プレスラインではなくボディパネルの微妙な曲面で表情を見せるデザインにこだわりました」

実際にZR-Vを目の前にすると、そのスッキリとして美しいデザインが、まとまりのいいプロポーションと細部へのこだわりから生まれていることに気づく。

画像ギャラリーへ

ただし、造形としては全体的なバランス重視で、どこか一ヵ所が強く主張してくることはない。食べ物にたとえれば、スパイスを強く効かせた激辛料理ではなく、天然素材でていねいにダシをとった上品な和食といったところか。それゆえに通好みのデザインといえなくもないが……

「それでも開発チームが『こういう価値を備えた製品を、是非ともお客さまに提供したい』との思いで作り上げたそうです」 佐藤氏が続ける。そこには「見せかけでない、本質的な価値を提供したい」という開発チームの情熱があったはずだ。

セールスの成功はデザインの成功か?

そんな話を聞いた谷口氏は、次のようなエピソードを披露してくれた。

「大学時代の教授に、インダストリアルデザイナーとしてとある電機メーカーの研究所を立ち上げた方がいて、この教授が1980年代に誕生した2台の日本製クーペに関する逸話を語ってくれたことがあります。そのうちの1台は、いわば市場調査から生まれたもので、メーカー勤務の日本人がデザインしたそうです。もう1台は、イタリアの著名デザイナーが作り上げたもので、極めて先進的であると同時に伝統的な美意識に支えられたデザインが特徴的でした」

画像ギャラリーへ

ところが、市場調査から生まれた1台が商業的に大成功を収めるいっぽうで、残る1台は販売面で苦戦を強いられることになる。

「企業的には、セールス面で成功した日本人デザイナーは優秀な人材として評価されます。反対に、イタリア人のほうはその企業内では評価されなかったそうです。現代ではセールス面での成功とデザイン性のバランスが需要になってきているのです」

谷口氏は、なぜこの逸話を語ってくれたのか。

彼の心のなかに、本質的な美しさを追求するクリエーターへの共感があるのは間違いない。ただし、工業製品としてメーカーが取り扱う以上、商業的な成功が求められることもまた事実である。だとすれば、自らの美意識を満足させると同時に、多くの顧客に歓迎されるデザインを創造する姿勢こそが重要という結論に至るのではないか。私には、そう思えて仕方がなかった。

「Hondaが作ってきたクルマからも、いい意味での人間くささが感じられました」 これもまた、谷口氏ならではの「ほめ言葉」だ。

画像ギャラリーへ

「(1967年に発売された軽自動車の)Honda『N360』は、ミニカーを買ったりプラモデルを作ったりと、結構な歳になるまで愛着を抱いていました。似たようなデザインのコンパクトカーはイギリスにもありましたが、N360には間違いなく日本独特の“美”があります。その伝統は(1974年デビューの初代)『シビックRS』に受け継がれていきます。さらに遡れば、軽トラックなのにツインカム・エンジンをミッドシップしちゃった『T360』もそうだし、”時計のような精密さ”といわれた『S600』、『S800』なんかも、ものすごく好きだった。ホンダ・イズムみたいなものが、あの頃のデザインには色濃くありましたよね」

この言葉は佐藤氏の心に強く響いたようだ。

「いまでもHondaの研究所からは、美しいデザイン、魅力的なデザインに関する提案が毎年のように出てきます。いっぽうで、Hondaにもともと『いままでにない革新的なものを作り出す』という気風があったのも事実です。ただし、最近はちょっとノスタルジックな作品も出てくるようになってきて、そういうなかから現代のHonda『N-ONE』が誕生したと捉えることもできます」

ZR-Vとともに開発されたアクセサリー

ふたりの美意識が心の深い部分でつながりあっていることがわかったところで、ホンダアクセスが生み出したZR-Vの純正アクセサリーについて佐藤氏に説明してもらった。

画像ギャラリーへ

「もともとHondaに同期で入社して友人でもあるデザイナーが率いた製品ということもあり、私も彼らと対話を重ね、その結果車両コンセプトやデザインに対する姿勢を尊重しながら純正アクセサリーを開発することにしました」

しかも、今回はZR-Vのデザインが完成してから純正アクセサリーの開発を始めるのではなく、佐藤氏自身もZR-Vがデザインされる過程に関わったという。

「デザインがまだ確定していない段階から、私もデザインチームのミーティングに毎週参加しました。そこで、たとえば『ここにフォグライトを入れたいので、その内側にライトを収めるスペースを確保して欲しい』と提案すると、デザインチームからは『ここにフォグライト入れるなら、こういうデザインにしたらどう?』みたいな意見が返ってきました」

画像ギャラリーへ

つまり、車両本体側とアクセサリー側が対話をしながらひとつの作品を作り上げていったのである。

また、商品企画を担当する髙地貴光氏は、ホンダアクセスが開発したZR-V用純正アクセサリーの製品構成について、こんな風に説明してくれた。

画像ギャラリーへ

「今回のデザイン・コンセプトはプレミアム・ケイパブルです。ここでプレミアムは上質、ケイパブルは有能さを意味しており、『仕事のできる大人が人生を謳歌するための上質なSUV』をイメージして開発しました。より具体的には、調和と存在感を重んじると同時に、ZR-Vがもともと持つ魅力を引き立てることに注力しました」

こうした言葉から想像できるとおり、完成した純正アクセサリーは、ひとつひとつが別々の個性を主張するのではなく、ZR-Vのデザインと融合してひとつの世界観を作り上げている。『Premium Style』と銘打ち、ブラックエンブレム、LEDフォグライトガーニッシュ、19インチ・アルミホイール、フロントロアスカート、サイドガーニッシュなどをひとつのパッケージとして提案しているところなどは、その好例といえる。

画像ギャラリーへ

「非常に滑らかにデザインされたアッパーボディを、引き締めるような演出をしたいという思いから、各種アクセサリーをデザインしました。たとえばこのフォグライトは、人の顔に例えると、少しアゴを引いたような姿勢を作ることで、クルマ全体が前に向かって進んでいく様子を演出しています」

画像ギャラリーへ

ホンダアクセスの純正アクセサリーが装着されたZR-Vの仕上がりを、ていねいに見つめる谷口氏。その途中で「これは車両に標準装備されているものですか?」「こちらは純正アクセサリー?」とたびたび質問していた。それだけ、純正アクセサリーがZR-Vのデザインに溶け込んでいる証拠だろう。

画像ギャラリーへ

「メーターパネルがデジタル式だったり、パーキングブレーキが小さなスイッチだったりと、60年代のクルマしか知らない私には、まるで未来からやってきたクルマのように見えます」

谷口氏はまず驚きの言葉を口にしたうえで、純正アクセサリーが装着されたZR-Vの印象をこんな風に語ってくれた。

「車両本体のデザインチームと一緒になって開発したという話をあらかじめ聞いていたせいかもしれませんが、とても後付けのアクセサリーとは思えない自然な仕上がりで、強い一体感を覚えます。他の自動車メーカーでは、開発する部署によって考え方がバラバラで、それらのデザインに統一感を持たせるのが難しいという話を聞いたこともありますが、それに比べるとZR-Vの開発チームとホンダアクセスの関係は正反対。お互いに共感しながら、同じ価値観を共有してデザインしたという印象を強く抱きました。エクステリアに純正アクセサリーを着けたりすると、普通は『とってつけた感』が強いんですが、これはそういう感覚がまったくありません。これが褒め言葉なのかどうかは、私にはよくわかりませんが……」

谷口氏は控えめにそう語ったが、これを聞いた佐藤氏は「いえ、私たちにとっては最高の褒め言葉です。どうもありがとうございます」と答えた。

洗練された美意識に裏打ちされたふたりのクリエーター。彼らの思いは、時間や空間を越えて深く共鳴しあっているように私には思えた。

鋳金作家の祖父、画家の母、玩具会社を経営する父、と職人の家庭に生まれる。工房や工場が遊び場という幼年期を過ごし、美術大学に入学すると、金属工芸(メタルクラフト)を専攻した。卒業後にはアパレルメーカーに勤務。1991年、前年に上陸したバーニーズ ニューヨークのヴィジュアルディスプレイのマネージャーとして株式会社バーニーズ ジャパンへ入社。5年後にウィンドウディスプレイからフロアディスプレイ全般、店舗デザイン、広告ヴィジュアルなどのストアイメージに関する全てを統轄するクリエイティブディレクターに就任する。2019年からは、同社の取締役クリエイティブディレクターとしてビジネスもデザインする。