音楽遠足第3回は、ロンドンで観た印象的なコンサートで考えたことをお伝えします。日本の音楽シーンとも共通する思いを抱きました。

ミッジ・ユーロという名前を聞いても、日本の一般的な音楽ファンには耳に馴染みがないと思う。元ウルトラヴォックスという肩書きだと、いくらかの人はぼんやりイメージできて、1984年に世界的にチャリティ・ブームを巻き起こしたBAND AIDの共同設立者で、そのシングル「Do They Know It’s Christmas」の作曲者というあたりでも、まだ弱いか。

こういう日本では地味なイメージのミッジ・ユーロだが、イギリスでは1970年代以降のポップスの歴史の一側面を代表するようなアーティストでもある。

1974年、ベイ・シティ・ローラーズの大ブームの頃に、その二番煎じのようなアイドル・バンド“スリック”の一員としてデビューするも、やがてアーティストとしての自我が押さえきれず、セックス・ピストルズを首になったベーシスト(その後任がシド・ヴィシャス)のグレン・マトロックらと、ポスト・パンクのニューウェイヴ・バンド“リッチ・キッズ”を結成。

そのリッチ・キッズのドラマーだったラスティ・イーガンは、ミュージシャンと並行してクラブDJを始め、1978年頃からはスティーヴ・ストレンジという、今でいうカリスマ・セレブみたいな人とロンドン各地でパーティーをスタート。そこには後にカルチャー・クラブを結成するボーイ・ジョージを始め、後の有名ミュージシャンが多く集っていたことでも有名だ。

このイーガンらのパーティーの特徴は、集う人が中世ヨーロッパのような扮装とメイクをし、かかる音楽はデヴィッド・ボウイやクラフトワークなどのエレクトロニック・ミュージックの始祖たち。ここでのパーティーはやがて1980年代初頭のイギリスの一大音楽ムーヴメントとなった“ニュー・ロマンティックス”に発展していく。ちなみに日本のYMOをロンドンのクラブで初めてかけたのもイーガンらしい。

イーガンはストレンジとミッジ・ユーロを引き合わせ、ユニット“ヴィサージ”を結成。ユーロは同時にウルトラヴォックスにも加入。ヴィサージとウルトラヴォックスで1980〜1981年にはイギリスの音楽チャートに複数の大ヒット曲を送り込むことになる。

ウルトラヴォックスはYMOとも互いに影響を受けたアンサー・ソングの交換のような刺激を与え合うと同時に、日本でも1981年にサントリーのCMに使われた「ニュー・ヨーロピアンズ」というシングルを大ヒットさせた。

以降、ミッジ・ユーロはウルトラヴォックスやヴィサージの活動と並行しながらプロデュース業や作曲家としても活躍し、前述のBAND AID、そして1985年のLIVE AIDを成功させ、ソロ・アーティストとしても積極的な活動を今日まで続けてきた。

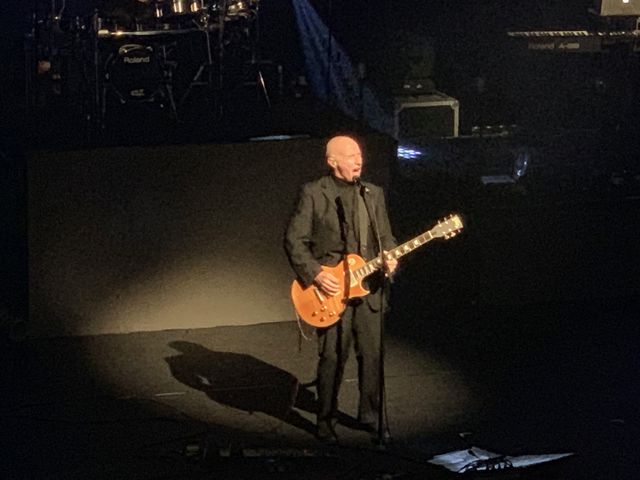

前置きがずいぶん長くなったけれど、そんなミッジ・ユーロがこの秋に、「THE 1980 TOUR」というソロ・ツアーを開始した。その趣旨は、ツアー・タイトルどおり、彼が1980年(とその近辺)にかかわった楽曲のみを演奏するツアー。前述のヴィサージと、ウルトラヴォックスの曲が中心となる。

ソロでの大ヒット曲も持つミッジ・ユーロが、なぜこのような趣旨のツアーを長期に渡ってやるのか。それはやはり、1953年生まれで、今年66歳になった彼の、一つのけじめというものがあるのだろう。

ヴィサージのヴォーカリストだったスティーヴ・ストレンジは2015年に逝去している。ウルトラヴォックスの他のメンバーも近年はミュージシャンとしては引退の状態。このツアーのオープニング曲「イエロー・パール」をミッジ・ユーロと共作したフィル・ライノット(シン・リジィ)も1986年に亡くなっている。

譜面とそれによる演奏が続いていくクラシックと違い、レコード、CDという大量複製のメディアと、ラジオ、テレビによって人びとに届けられた第二次世界大戦以降のポピュラー・ミュージックの場合は楽曲と演奏者、中でもシンガーとの結びつきは密接だ。

ビートルズのような例外中の例外を除けば、ポップス、ロックの場合は多くの楽曲がオリジナルの演奏者、シンガーの引退や死とともに忘れられていく。ミッジ・ユーロは、1980年頃、ポップスの歴史の一断面を変えた自身と周囲の記憶を、最後に残したかったのだと思う。ストレンジもライノットももういない。ウルトラヴォックスのメンバーと演奏することももうないだろう。

そんな中で、ヴィサージ、ウルトラヴォックス、フィル・ライノットの曲を今歌って、かつてのファンに贈ることができるのは自分しかいない。それも、今しかできないかもしれない。そして、そんな曲の数々の次世代への継承を。

そんな思いがこのツアーを実現させたように思えてならない。

10月にイギリス各地を周り、11月から来年5月までヨーロッパとオセアニアを回るという長期のツアーのうち、10月19日に行われたロンドン公演はその前半のハイライトとなった。

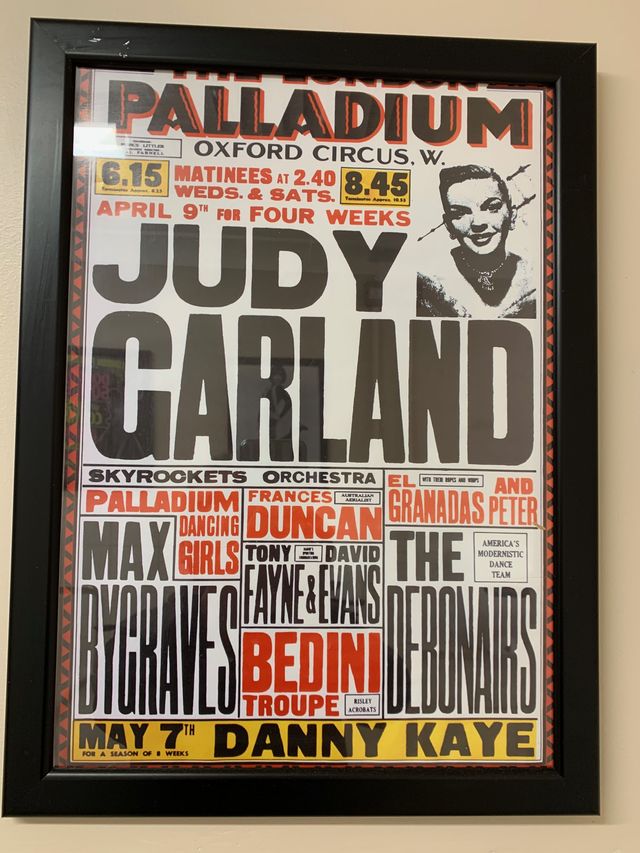

会場はオックスフォード・サーカス、ソーホーからほど近い、ロンドンでも有数の繁華街、劇場街にあるパラディウム劇場。1920年代にオープンした約2300席の由緒ある劇場で、映画館から始まり今はミュージカルの名所となっているが、コンサート会場としても歴史があり、1963年にはビートルズが実質的なデビュー・コンサートを行なった他、2020年の1月にはマドンナもここで長期公演を行なう予定だそう。

先頃アメリカで公開されて話題を呼んでいるジュディ・ガーランドの晩年を描いた映画『ジュディ』で、ハリウッドを追われた彼女がロンドンで歌手として公演して再起のきっかけとなるシーンがある。そのロンドンでの公演の場所がここパラディウム劇場だった。

そんなジュディ・ガーランドの当時の公演ポスターなども飾られ、バー・コーナーにも巨大なシャンデリアが吊るされるなど雰囲気は抜群。ビールでもと思ったが、雰囲気に押されてついシャンパンを頼んでしまう。

雰囲気があるのは会場内も同じ。若い世代が多い1階が立ち見で、2〜3階が椅子席。どちらもぎっしりと埋まっている。

1980年という40年近く前の曲のみを演奏するというと懐メロのコンサートと捉えられるかもしれないが、そういう側面はないとはいえないけれど、それ以上に若い世代への“継承”という言葉が脳裏に浮かぶ。

たとえば前座のDJセットという触れ込みだったラスティ・イーガン。予想されていたクラブDJ的な内容ではなく、それは1970年代から1980年代にかけてのイギリスのエレクトロニック・ポップの誕生と伝播の歴史の講義だった。クラフトワーク、YMOなどの音源をかけながら、いかにイギリスでニュー・ロマンティックスというムーヴメントが誕生し、それがアメリカを含む世界に影響を与えたかというレクチャーだ。ユーモアを交えて語られる音楽の現代史。

本編が始まる。

最初はラスティ・イーガンもエレクトリック・パーカッションを叩くヴィサージのコーナー。スティーヴ・ストレンジがフロント・マンだったヴィサージの最後の公演は、高円寺のライヴ・ハウスだった。その直後にストレンジは逝去し、ヴィサージの曲を演奏し歌い継げるのはプロデューサーでソング・ライターだったミッジ・ユーロしかもういない。

そしていよいよウルトラヴォックスが1980年に発表して世界的大ヒットとなったアルバム『ヴィエナ』の再現ライヴ。

前述のようにウルトラヴォックスのメンバーたちはもう現役をほぼ引退している。オリジナル・メンバーのミッジ・ユーロも引退したら、それらの曲はもう生で聴くことはかなわないだろう。歌い手、演奏者と楽曲が深く結びついているポップ・ミュージック、ロックの宿命だ。

そんな宿命を充分に分かっていながらも、ミッジ・ユーロの自分たちが作った作品を次の世代に伝えたい、残したいという気持ちが痛いほど伝わってきた。

バック・バンドがミッジ・ユーロの子供世代の若者というのもいい。日本の、たとえばYMOの細野晴臣や高橋幸宏も、近年はずっと若い世代のミュージシャンと一緒にやっている。自分たちの音楽の遺伝子を残そうという、それは音楽家の本能みたいなものかもしれない。

クラシックな劇場で、イギリスではみんなが知っているヒット曲、人気曲が惜しげもなく披露された楽しい雰囲気ながら、それは同時に音楽の継承の儀式に立ち合うかのような厳粛なコンサートでもあった。

これから、1960年代〜1980年代に革命を起こしたポップ・ミュージックの先駆者たちによるこのような継承の儀式はきっとますます増えていくんだろうな。